- О сайте

- + Творчество Раисы Чиграковой +

- +Творчество Н.Н. Болдырева-мл.+

- +Творчество Бориса Найданова+

- +Творчество А.П. Митеревой+

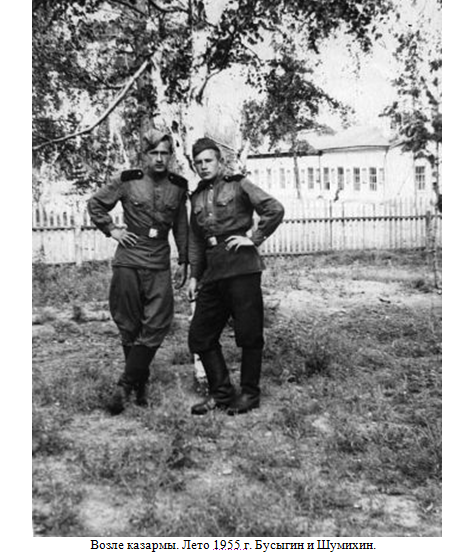

- +Творчество А.Ф. Шумихина+

- Творчество А. А. Смышляева

- Творчество Сергея Мизенко

- Творчество Ольги Хапиловой

- Творчество Александра Петрова

- Творчество Владимира Бузмакова

- Творчество Владимира Кандрашина

- Контактная информация

ОЧЕРК "ШЕСТИДЕСЯТЫЙ НОЯБРЬ. СЛУЖБА В АРМИИ"

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ НОЯБРЬ. СЛУЖБА В АРМИИ

Именно столько ноябрей прошло с тех пор как 60 лет тому назад, в далеком теперь уже ноябре 1954 г. нас, 19-летних пацанов в заснеженном сибирском городе Новокузнецке после прохождения последней медицинской комиссии в городском Военкомате, где нас очень щедро продизенфицировали единственным и надежным в те годы «дезодорантом и освежителем» под названием Дуст, с рюкзаками - “сидорами» за спиной, пешим ходом привели на ж.д вокзал (еще старый), и более- менее нормально разместили в обыкновенных вагонах-пульманах по 35-40 человек в каждом. Внутри пульмана справа и слева настелены деревянные нары в 2 яруса из промерзших досок, посередине - нормальная печка-буржуйка c дымоходом в потолке вагона. Рядом вязанка-куча дров, 2 деревянные лавки и 2 неподъемные табуретки, и такой же деревянный стол. Буржуйка уже во всю горела-топилась и по вагону витал аромат таежного костра вперемежку с испарениями от сырых досок на нарах.( в Сибири уже была зима).

Разместили нас кое-как на нарах, сделали последнюю перекличку, один старший лейтенант и 2 сержанта с артиллерийскими петличками (наши сопровождающие и наши «покупатели») ушли в штабной вагон эшелона, ну, а мы – будущие солдаты, только теперь поняли, что попали в Артиллерию, а куда нас повезут – не говорят ничего. Короче говоря, эшелон наш на паровозной тяге отошел от перрона и, миновав город, покатился по рельсам в неизвестность. Было это 10 ноября 1954 ода.

В вагоне тем временем устанавливался какой-то быт, заводились знакомства. На крупных станциях эшелон загоняли на пути подальше от вокзалов, ехала с нами и походная кухня (в отдельном вагоне), где варили разные каши, давали хлеб и чуть сладкий чай (изредка на остановках «добывали» из соседних вагонов уголь или дрова для своей буржуйки). А на станции Юрга, когда уже вышли на Транссибирскую магистраль и стало понятно, что нас везут на Восток страны.

В Красноярск прибыли уже на 3 сутки. Весь эшелон сводили в баню – и опять в вагоны. Едем уже по Восточной Сибири сутки, вторые, третьи, проехали Байкал (к счастью это было днем), полюбовались красотами здешними, и вот на станции Яблоновая нашему вагону объявляют, что через 1-2 часа будем выгружаться.

На улице ночь (время где-то 3-4 часа) эшелон остановился, видим какая-то маленькая станция (узнали потом – станция Лесная). Подогнали 2 «Студебеккера», крытых брезентом и через полчаса привезли в Лесной Городок. А число на календаре было уже 20 ноября(т.е.от Новокузнецка до Лесной ехали 10 суток, хотя в добрые времена можно было доехать и за 3 – 3,5 суток).

Благополучно разгрузились и разместились в гарнизонном клубе прямо на полу или на сиденьях зрительских. Разумеется, до утра уже никто не спал.

С наступлением утра каждому выдали по одной матрасовке и наволочке, а затем направили в баню, которая располагалась чуть ниже клуба и недалеко от поселковой электростанции.

В бане развернулся процесс переодевания: новобранцы без сожаления расставались со своими далеко не новыми гражданскими одеждами (а лучше сказать обносками), и получили по комплекту гимнастерок, брюк-галифе, нательное белье (кальсоны и майка с длинным рукавом), портянки, сапоги, армейские бушлаты (вещь, прямо скажем, удобная и теплая), солдатские тесемочные ремни с металлической бляхой. Было много смеху и недоразумений с переобмундированием: то не тот размер, то что-то просто не подходит. Изрядно намучившись с переодеванием, построили по ранжиру и вчерашние пацаны с прической «под ноль» стали выглядеть совершенно по иному.

Недалеко от бани находился хозяйственный двор и гаражи для армейских машин, а в углу у забора стоял ну прямо крестьянский деревенский стог (скирда) ячменной соломы, который мы, по команде, стали теребить руками и набивать свои матрасовки этой соломой. Затем погрузили их на машину и повезли по улице к казармам. Следом же отправились туда и мы.

Казарма представляла собой деревянный барак из сосновых бревен, внутри располагались железные кровати в 2 ряда и в 2 яруса, небольшая каптерка, кабинет командира, учебный класс, небольшая Ленкомната с рядами табуреток и столом под зеленым сукном, и радиоточкой. Были круглые печки, обитые жестью по торцам казармы, которые топились дровами. Была и тумбочка дневального-дежурного с телефоном. Все удобства – во дворе (90-100 м.).

Нас распределили по отделениям (10-12 чел.) и по взводам и объявили, что отныне мы призваны на действительную армейскую службу и будем проходить ее в воинской части «24 военная база артиллерийского вооружения Забайкальского военного округа».

Таким вот образом для нас наступил так называемый «карантин», по окончании которого (2 месяца) мы торжественно приняли воинскую Присягу.

Повели и в солдатскую столовую, покормили довольно сытно, разъяснили порядок поведения в столовой, место свое постоянное запомнили. С краю стола стояла большая алюминиевая кастрюля, в ней черпак-половник и здесь же алюминиевые миски-тарелки, алюминиевые же ложки, сахар в кубиках, кружки для чая-компота и нарезанный уже хлеб. Вполне демократическим путем на каждый стол назначался разводящий-разливающий, обязанностью которого было честное разделение содержимого этой кастрюли на 10 человек за столом.

Сразу скажу, что ходившие слухи о недостаточном питании солдат в Армии, насколько я понимал тогда, на мой взгляд, не имели оснований. На самом же деле пища солдатская очень даже сбалансирована с точки зрения полезности, вкусности и количества, и я установил себе правило не просить никогда добавки и по прошествии примерно 1-2 месяцев втянулся в эту норму.

В первые же дни пребывания на службе в Городке мы заметили, что место нашей дислокации очень даже живописно: зеленые сосны и кустарники, относительно ровный рельеф, песчаная почва, сухой и здоровый климат, к тому же с наступлением весны все вообще преображалось, потому что буйно расцветал багульник – очень красивый кустарник и среди вековых сосен и других деревьев, и особенно на правом берегу реки Ингоды, выглядел просто великолепно, да и название поселка «Лесной Городок» полностью ему соответствовало.

Мне, конечно, трудно удержаться в рамках этого рассказа о строгом следовании и соблюдении правил подачи информации про внутреннюю жизнь Городка, только скажу, пожалуй, что 24 военная база была, как бы сейчас сказали, градообразующим объектом (предприятием) и население Городка в основном работало на этой базе. Предприятие режимное( особые правила поведения людей и строгое следование им: нельзя курить, нельзя ходить без сопровождения офицера, личный досмотр на КПП, подписка о неразглашении, и др.). Назначение же нашей роты(2 взвода) было совершенно конкретным: выполнение погрузочно-разгрузочных и других регламентных работ, обеспечение ремонта военной техники, сохранение военного имущества, обеспечение всего технологического процесса по нормальному функционированию всех подразделений базы.

Характерным было то, что в Городке (да и вокруг его) как-то незаметно, но прочно в свое время утвердилось самое название 24 базы коротким словом «Территория» и практически всегда на вопрос «где ты работаешь? – следовал ответ «на территории». Или отвечали «на пятисотике»( была еще одна такая точка режимная – склад 539, за нашей уже базой). И это было всем понятно.

Были в Городке и другие учреждения и предприятия : 14 военная школа подготовки и обучения сержантского состава для ЗабВО, дизельная электростанция, общеобразовательная школа, больница, детсад, клуб, библиотека, столярный цех № 7, база ГСМ и др. Население Городка особенно в нижней части (в пойме реки Ингоды – в так называемом «Шанхае») занималось огородами, имели скотину(коровы, козы, птица). Через эту же нижнюю часть поселка проходила ж.д. ветка от ст. Лесная(5 км) в направлении юго-запада до ст.Гнилушка(16 км), а через реку Ингоду был построен мост (да, да это тот самый мост, который попал в кинофильм «Даурия» и потому стал знаменит). А ж.д.ветка до Гнилушки была проложена для вывозки древесины из этого богатого лесного массива. А в 6 км от Гнилушки было и есть село Дровяная, где работал небольшой канифольный «заводик» Кстати, сюда ходил и прицепной пассажирский вагон один раз в сутки, который в народе называли «кампашкой». Сейчас этой станции, наверное, уже и нет. . А ведь был очень большой лесоперевалочный и погрузочный узел с множеством высоких штабелей отборной сосновой древесины.

А чуть ниже ж.д. моста(метров 300) была и «переправа» через Ингоду – самодельное подобие примитивного парома(жители Городка называли его «плашкотом») и успешно им пользовались, пробираясь в ягодные и грибные места на правом берегу.

И еще, кстати. Во времена Интернета и связи космической, пожалуй, уже стало невозможным что-либо скрывать от глаз любопытных. Стоит только взглянуть на снимки из космоса, так там, к примеру, вся территория Сибири Западной и Восточной, Бурятии, Забайкалья, Приамурья, Дальнего Востока – вся как на ладони, и особенно все военные расположения. Можно рассмотреть все аэродромы, военные базы в Гусиноозерске, Балиге, Ингоде, Домне, Кадале, Чите, Борзе и т.д. (наша 24 база тоже не исключение и тоже как на ладони, и я отчетливо узнаю практически все знакомые объекты), вплоть до подробного описания даже типов самолетов на аэродромах, их снаряжеии, потенциале и т.д. А мы говорим – тайна военная…

Я же просто и почти схематично попробую изобразить здесь общую картину части Лесного Городка: собственно территория 24 базы, огороженная 2-мя рядами колючей проволоки по периметру и двумя КПП-8 и КПП-3, помещением штаба, небольшая АТС, водонапорная башня, солдатская столовая, столовая для вольнонаемных, небольшой военторговский магазинчик, куда мы изредка бегали за папиросами «Прибой», «Бокс», «Беломорканал» и карамельками «подушечка».

( Между прочим, солдатское денежное довольствие в мои годы службы составляло аж 3(три!) рубля в месяц, плюс 2 пачки махорки «Моршанская», или взамен махры(кто не курил) давали по 500 граммов сахара в кубиках).

Недалеко от штаба была наша казарма и казарма ПАМа(передвижные артмастерские), здесь же был медпункт, дальше – казармы Батальона охраны, затем – гарнизонный клуб и дома-бараки военных офицеров, служивших на базе, потом стадион. В 2 км по автодороге Байкал(на Татаурово, Улеты) находился полигон(мы его называли «отстрел»), где проводились стрельбы-опробования (пристрелка) отремонтированного стрелкового оружия( в те годы еще автоматы АКМ и карабины СКС были зачехленными). Здесь же рядом был источник минеральной воды «Кукинская», который практически ни кем не охранялся и к нему был свободный доступ.

Служба в общем-то складывалась обыкновенно, почти все строго по Уставу: подъем, физзарядка, завтрак, занятия по политподготовке, изучение Уставов, строевая, огневая подготовка и все остальные солдатские нагрузки. У меня было 7 классов образования и это в те времена считалось очень даже нормальным. Служба была в общем-то необременительной. И в наряды ходили, и картошку чистили, и ездили в тайгу на заготовку дров, а осенью ездили копать картошку-морковку в 6-й и 9-й военсовхозы, возили их в Городок на свой хоздвор, где были и склады и подвалы для хранения этой продукции. В общем – обеспечивали сами себя полностью. Один раз в 10 дней была баня.

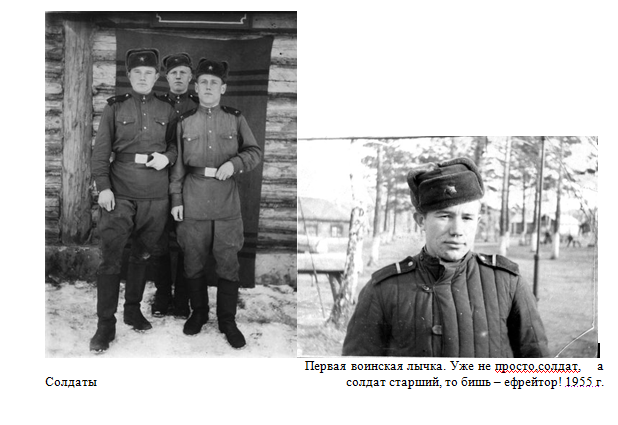

Усвоение солдатских правил и Уставов не особенно меня обременяло, правила превращались в привычку и я как-то незаметно втянулся в эту жизнь. Потом начал становиться как бы примером для других и вскоре получил «ефрейтора», а еще через некоторое время стал командиром отделения, а затем и помощником командира взвода. А после полутора лет службы я стал кандидатом в члены КПСС и примерно в это же время меня назначили помощником коменданта 24 военбазы.

Командиром базы был полковник Сергеев Иван Тимофеевич – замечательный человек, технарь, хороший воспитатель и толковый руководитель, военный интеллигент что называется по всем статьям(к тому же ладно скроен, с идеальной строевой выправкой), да и весь офицерский корпус военбазы был в высшей степени технически подготовлен, и я с теплотой и признательностью даже по прошествии 60 лет вспоминаю многих офицеров, с которыми посчастливилось мне общаться за годы службы, и я помню их.

Это были: замполит подполковник Протасов Федор Михайлович, зам. командира по техчасти подполковник Ширшов, затем другие офицеры – подполковник Попель(эти двое вообще технический мозг базы), майоры Соловьев , Коц, капитаны Смирнов, Едунов(Герой Советского Союза), Дмитриевский, Семенов, Галкин, Карпухин, Лунев, Трубников, ст. лейтенанты и лейтенанты Трухачев, Пастушенко, Башкатов, Коротков, Самбуев, Маркеев, Скородумов(суворовец из Ленинграда), Нефедов(наш гарнизонный секретарь комсомола), ст. сержанты Шутов Виктор (имел 2 медали «За отвагу»), Щелканов Василий, старшина Антонов Михаил и многие другие.

Комендантом базы был капитан Быков Владимир Петрович – замечательный человек и службист в хорошем смысле слова, с острым умом и активной жизненной позицией.

Забегая вперед, скажу, что в июле 2007 г., т.е. спустя почти 50(!) лет мне все-таки посчастливилось вырваться в Лесной Городок и пройтись(посетить) по этим местам своей армейской службы. Сразу же скажу – меня одолело невероятное смятение и глубокое разочарование всем увиденным.

Где сейчас находится КПП – это территория бывших казарм Батальона охраны (это 500 м от старого «моего» КПП-8), то есть граница военбазы и ее территория увеличилась, «поглотив» казармы нашей роты и казарм ПАМа, здание штаба, водонапорную башню, обе столовые, военторговский магазинчик, медпункт и др. На этом месте возникли другие здания и сооружения.

В день моего посещения(28 июля 2007г- была суббота) на КПП никого не было. Поговорил с дежурным (женщина-прапорщик), спросил, что и как идут дела, она мне сказала, что здесь находится воинская часть, назвала номер ее (я его не запомнил). Я стал ей рассказывать, что 50 лет назад я служил вот на этой базе и т.д. – она мне только сочувственно кивала головой. На этом все и закончилось.

Уходил я от КПП с чувством глубокого разочарования и обиды. А когда прошел от КПП до главной автодроги Байкал, смотрю: гарнизонного клуба нет, танцплощадки нет, стадиона практически нет, как нет и ни одной лавочки, (одни только штанги воротные еще с тех моих времен!) и стадион начал зарастать уже новыми сосенками… Нет многих жилых бараков-домов, в которых проживали в основном офицеры с семьями и без – у меня прямо сердце защемило… Что-то еще теплится возле 14 школы (даже часовенка небольшая возникла), ну, а дальше – нет уже и полигона-отстрела на окраине Городка и даже недоступен стал минеральный источник Кукинской воды (поставлен глухой забор) – т.е объект кто-то приватизировал. Везде следы заброшенности и развала. Не лучше виды и на «Шанхай» и на нагорную часть поселка. Куда-то даже и Сухуша внизу исчезла! Вот ведь какие дела…

У меня сохранились некоторые фотографии тех солдатских лет и порой, рассматривая их, вспоминаю многие факты и эпизоды этой жизни. Какая это все-таки настоящая дружба была между нами! Это была действительно общая большая семья с лучшими ее качествами, обычаями, традициями и привычками. Дедовщины и в помине не было тогда! ( Я не знаю, честно говоря, как и почему она возникла и, по-моему очень прочно утвердилась в Армии – это же дикость какая-то! Это же прямо позорище невероятное в армейской жизни! До меня это просто не доходит…).

Во взводе у меня (30-32 человека) были солдаты 6-7 национальностей (русские, украинцы (в том числе гуцулы из Закарпатья), были буряты, молдаване, 2 еврея, 3 литовца, 2 эстонца. И никогда, я подчеркиваю – никогда! – не было каких-то распрей тем более на национальной почве. Были и старослужащие во взводе, которые, боже упаси, никогда не унижали новичков и хорошее слово «салага, салажонок» было просто обиходным и общепринятым и, главное, не обидным. Были наставники и подшефные. В 1 отделении моего взвода были 2-е ребят из Бурятии Урмакшинов Слава и Гармаев Василий (6 и 5 классов имели), им плохо давался русский язык и политподготовка, и даже простые арифметика и грамматика – так вот приходилось обучать их и этим «наукам». И еще долгое время, уже после демобилизации они мне писали, что на гражданке окончили среднюю школу, обзавелись семьями и т.д. Не скрою, что мне это было приятно.

Но были и другие моменты. Так один только что прибывший с нами Жора Невинница из Житомира решил видать отличиться (мы были еще в карантине). Так вот он ночью ухитрился затащить на чердак казармы охапку соломы и там поджег ее, сам же поднял тревогу и доказывал нам, что вот только что он видел, как кто-то спрыгнул с чердака и убежал в сосняк, а он, Жора, увидев огонь, потушил его и поднял тревогу. Однако чуть позже выяснилось, что это было совершенно не так (занимался этим лейтенант Корольков из Особого отдела ЗабВо). И надо было посмотреть на лица солдат, когда они узнали всю правду. Конечно, ему перепало от нас и бедного Жору куда-то в Читу увезли от греха подальше и больше мы его не видели.

Был и такой случай. Ранней весной 1956 г. наш взвод был командирован на лесозаготовки. Все на тех же Студебеккерах нас привезли в тайгу( были палатки, кухня с нами, дали задание). Мы как комсомольцы в свою очередь взяли, как говорят, повышенные обязательства в этом процессе, работа пошла и даже неплохо. В последний день (мы были 10 дней) один из нас, Коля Мохначев, был на штабелевке внизу, нечаянно споткнулся и не успел увернуться от толстого бревна. Так и погиб он. После приезжали родители (он из Красноярска) и увезли гроб на родину.

И у меня тоже очень неприятный случай был во время службы на КПП-8. По правилам на КПП мы должны были проверять все грузы и туда, и особенно обратно. И вот в один из дней один несовершеннолетний из числа вольнонаемных Борька-беспризорник (назовем его Иванов) на конной подводе умудрился под кучей мусора вывезти 5 старых карабинов. Я поверил ему и открыл ворота, хотя должен был или лично сам, или послать своего солдата с этой подводой на свалку(специальная была в сторону Ингоды на пустыре, куда все вывозили, проверяли и сжигали). Так вот я пропустил эту подводу – и все… Это было в пятницу, а в воскресенье в Городке поднялась тревога, что какие-то пацаны открыли стрельбу за Ингодой в лесу. Был организован отряд и облава, этих «партизан» поймали и выяснилось как карабины попали к ним.. . Понятное дело – был разбор полетов, в результате которого мне влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку( я был кандидатом в члены КПСС). Но мне, считаю, еще повезло, что буквально через 4 - 5 дней здесь же на КПП мною был с поличным выявлен и задержан один из вольнонаемных, у которого при досмотре было обнаружено 70 автоматных патронов. В какой-то степени меня это реабилитировало. (Кстати, по служебным обязанностям мне вменялось свободное хождение по «территории», сопровождение наших заказчиков и получателей и проверка – наблюдение за объектами хозяйственной деятельности).

Конечно, соблазнов нелегально вывезти или вынести с военной базы было достаточно и мы их пресекали. Бывали попытки хищений патронов, биноклей, пистолетов, автоматных стволов от ППШ (ствол легко вставлялся в ружье 16 калибра и таким образом «охотники» добывали косуль и изюбра). И за всем этим надо было смотреть и смотреть…

Ну, а так служба была нормальной, и приятного было гораздо больше.

Частыми гостями у нас бывали участники Великой Отечественной войны: капитан Едунов Иван Григорьевич-Герой Советского Союза, рассказывал нам про боевые операции и события при форсировании Днепра (он в разведке служил), капитан Карпухин(артиллерист до мозга костей, знал о пушках буквально все, как об отечественных, так и о зарубежных, к тому же мастер на все руки, свободно и красиво мог работать как на сварочных аппаратах, на токарных станках и на пескоструе и т.п., к тому же и руководил одним из главных цехов базы), - как он воевал более 3 лет и командовал батареей зениток; майор Соловьев – рассказывал про участие в войне против Квантунской Армии, старший сержант Шутов Виктор простой солдат (имел 2 медали «За отвагу» и другие боевые награды, одну из которых он получил за то, что во время одного рукопашного боя сумел мгновенно схватить немецкую гранату, которая, как он говорил, «ляпнулась» к ним в окоп, и бросить ее обратно, но уже в окоп немецкий).

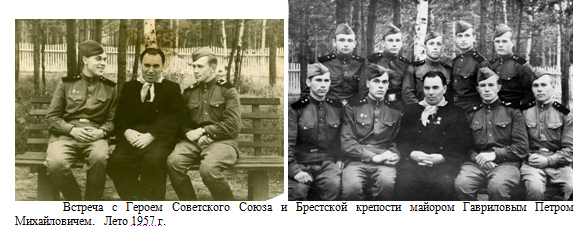

Приезжал к нам и майор Гаврилов Петр Михайлович – Герой Брестской крепости и Советского Союза, тоже подробно рассказывал и во всех деталях об обороне этой легендарной крепости. Тогда еще не было книги С.Смирнова «Бессмертный гарнизон», не было повести Б.Васильева «В списках не значился» - все это было нам так интересно! – вот он живой и настоящий комиссар Брестской крепости!

Был у нас и стадион в Городке, где часто проводились различные спортивные соревнования и праздники. К нам приезжали футбольные команды из Домны, со станции Новой, часто играли в футбол с командами 14 школы и батальона охраны, а также приезжали команды из Читы, Антипихи, Песчанки, даже из Борзи и Харанора и других.

А какая у нас в гарнизоне была художественная самодеятельность! Солдаты, офицеры, их жены, другие вольнонаемные – это был, прямо сказать слаженный и мощный хор ( руководителем была Лида Кондрус - заведующая библиотеки и гарнизонного клуба). Мы неоднократно бывали в Чите и на разных фестивалях, получали награды от командования Забайкальского военного округа и Политотдела спецчастей гарнизона Чита-1.

Был я и запевалой в роте, нашими любимыми строевыми песнями были «По долинам и по взгорьям», «Идут солдаты ротами за дальний перевал», «Варяг», «Непобедимая и легендарная», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», которую впоследствии исполнять не стали.(попутно замечу, что в эти же годы вся страна просто запевалась «Подмосковными вечерами»). Ну это я так.

А какие события были-проходили в те годы! Без преувеличения сказать – великие! И мы, конечно же, этими событиями прямо жили! Даже простое их перечисление и просто упоминание в данное вот время только усиливает с годами их значимость для моего поколения:

- это и освоение целины, и строительство дороги Абакан-Тайшет-Новокузнецк (некоторые солдаты-дембели, честно сказать, с большим желанием уезжали как на целину, так и на стройку, и я специально проезжал по этой дороге через короткое время после ее пуска),

- это и первый ТУ-104 и строительство Волжского автозавода( и мы с упоением читали об этом и особенно удивляло сообщение, что автомобили будут выпускаться через каждые 30 секунд! А вполне серьезный разговор-конкурс как назвать будущий автомобиль и победителю этого конкурса гарантировался самый первый автомобиь этого завода),

- а первый автомобиль «Волга» - это же тоже небывалый прорыв в отечественном автомобилестроениии из Горького,

- а ТУ-104, самый первый реактивный пассажирский самолет?

- это и первая в Союзе денежно-вещевая лотерея,

- это и ХХ съезд партии, и, откровенно сказать, небывалый переворот в сознании людей ( это вот сейчас мы ведем себя так открыто и свободно, говорим о внешних и внутренних вопросах и событиях в стране, а ведь тогда, в те годы такой свободы не было).

- это и первый искусственный спутник Земли,

- а события, многим не понятные тогда, связанные с Министром обороны Маршалом Жуковым Г.К? Тогда еще не было книг – мемуаров видных военачальников Василевского, Гречко, Баграмяна, ни самого Жукова, да и других об истинных и правдивых мотивах, ходе и выводах по войне. Сейчас вот, говоря откровенно, все мы смотрим на это совершенно по другому(во всяком случае большинство, и это объективно), а вот в те годы нам как-то туманно разъясняли отношение к Жукову со стороны самых высших эшелонов власти, хотя бесспорно, в глазах всех Жуков был для них самым главным Героем,

- а очень серьезные события в Чехословакии в 1956 г? (нас в эти дни держали, что называется, в полной боевой,

- а события, связанные с проведением Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г. ?

Вот ведь какие были времена и события, и я ни сколько не жалею что это я, так сказать, прошел и считаю, что это были лучшие годы в моей жизни!

А сколько было настоящих товарищей и друзей? Без преувеличения сказать – десятки… Венка Бусыгин из Кирова, Борька Борин из Новокузнецка, Яша Скоморох из Канска,(рост 193 см, по натуре – натуральный скоморох), Гена Боровик из Красноярска, Миша Гладий из Молдавии, Толя Сальков из Воронежа, Витя Примас из Литвы, Леша Кузмичев и Ваня Наумчук из моего родного Темира (немного чудаковатый, но надежный-один из объектов для шуток), Витя Шадрин из Кургана, Валя Пшеничников и Леша Волков из Алтая (эти трое у меня были на КПП-8 и КПП-3), Женя Кулица из Винницы, Леша Худяев из Красноярска, Гена Ишутин из Мариинска (наш баянист и балагур как и Яша Скоморох –весельчак и анекдотчик). Кстати, Яша в волейбол не играл, а только стоял у сетки и «тушил» мячи просто так – умора одна. Ну и разумеется, он был правофланговым в строю. А вот строй замыкал Ваня Ярыгин (рост 150 см) и что они иной раз вытворяли, когда уже после отбоя Яша-гигант(а кальсоны ему были только до колен, а у Вани они свободно спадали-свисали с ног) и Яша пробовал с Ваней вальсировать. Казарма каталась от смеха.

Были, конечно, и увольнения солдатские, (но и самоволки тоже случались), были и танцы (но не дискотеки современные!), были и любовь и воздыхания удачные и не очень, и солдатики побегивали за девчатами и женщинами (на базе их работало немало в том числе из ближайших деревень Новой и Старой Куки, станции Лесной, сел Ингода, Красная речка, Татаурово, Дровяная). Некоторые поженились и увезли с собой своих жен и невест, ну а некоторые - просто убегали ( и это тоже было…).

Вот такие-то дела. Надо ли об этом помнить? Конечно же надо. Безусловно, это ностальгия, а может быть уже и старческий надлом, но ведь это же я пережил со своими сослуживцами и еще раз утверждаю, что это были лучшие годы моей жизни.

Ну разве же можно забыть, что именно там в Городке я научился ездить на велосипеде(это в мои-то тогдашние 19-20 лет! - ведь сейчас же может засмеяться даже детсадовское поколение! ну – не было в те мои детские годы ни великов, ни мотиков, да и в Темире моем на них просто нельзя было кататься – просто горы и тайга и бедность невероятная была). Научился водить мотоцикл (в гарнизоне было всего-то 5-6 мотоциклов, из них 2 трофейных). Большинство офицеров, живших в Городке ездили на службу-работу на велосипедах(возле КПП-8 была оборудована специальная стоянка-«коновязь» мы ее называли, вот на них я и обучался. А у зампотеха подполковника Ширшова был ИЖ-49 и это считалось верхом престижа и гордости. У командира базы был видавший виды служебный «козлик», а из Управления ЗабВО приезжали иногда на старенькой « Победе» - и это было прямо событие, чтобы ее посмотреть. (Кстати, впервые передачу по Телевидению я увидел в 25 –летнем возрасте, а связь по мобилке мне стала знакомой уже в возрасте почти пенсионном…Вот ведь дела-то какие…).

Это вот сейчас мы в век мобильников и всемирного телевидения вроде бы уже и не удивляемся ни чему. А вот 60 лет тому назад было все и воспринималось совершенно по другому. И мир весь и все события в нем проходили как в замедленной съемке, хотя на самом деле все дела-события шли очень даже ускоренно и динамично. А что же будет с нами еще, так сказать, через столько же или даже меньше лет?

А разве можно забыть расхожий рецепт «чая с жеребцом», заимствованный от одного старенького бурята, жившего в «Шанхае» (жаль, что фамилию его не могу вспомнить). По его рассказу (скорее в шутку, чем всерьез - не знаю) чай надо обязательно варить на костре, и не упустить того момента, когда вода в котелке начинает закипать. Надо только в этот ответственный момент, когда бросаешь заварку (а буряты пьют очень крепкий чай) одновременно бросить в кипяток и раскаленный камень-голыш из костра. Чай буквально взрывается белой кипенью-волной и становится якобы невероятно вкусным и полезным. Это и есть «чай с жеребцом». Советую попробовать, это может быть и так. Во всяком случае вреда не будет, а эмоции положительные гарантированы.

За 3 года службы в Городке я познакомился со многими жителями его. У всех были свои дела и судьбы, и многих же конечно знал и лично. Многие из них работали на базе, жили делами и событиями Городка.

Помню и знаю хорошо Наталью Манаенкову (работала у меня на КПП на женской проходной) и ее сына Колю(мы вчетвером -я со своими солдатами с КПП - в добровольном порядке перекрывали ей крышу дома- интересно, где сейчас ее Коля-был такой шустрый малый и у Натальи с ним иногда возникали проблемы). Помню также семью Огневых (соседи Натальи), семью Ивана Бызгаева, Дусю Ростовцеву, сестер Антоновых, Моргуновых, Галю Васильеву, Петю Орлова, Надю Агошкову, Ивана Подопригору и его жену Анну, Наташу Афанасьеву, Физу Днепровскую, Валю Доскач, Нину Гарковенко, Аллу Круц, Лиду Кондрус, семью Кальсиных(работал в 7 цехе на пилораме), Васю Нескоромных, Селезневых, Литвинцевых, Зацепиных, Икиных, Подвигиных, Внуковых, да и многих других – это простые труженики, делающие в свое время большое дело для Армии нашей. Кстати, там же в Городке жили семьи Дорожковых и Толстихиных, и волею судьбы мне позже довелось с ними и породниться даже (Вася Дорожков и Юрий Толстихин были женаты на сестрах Лоскутниковых из Дровяной, а моя жена Нина была их третьей сестрой и работала в штабе базы и жила тоже в Городке).

Что сейчас там происходит и как живут там люди, в том числе и военнослужащие и гражданское население?

Вот, пожалуй, и все, и 60 прошедших ноябрей все еще хранят события тех дорогих для меня 3 лет армейской жизни. Кстати, вообще ноябрь в моей жизни прямо стал и был каким-то знаковым месяцем. Посудите сами: я родился 15 ноября 1935 г., призывался в Армию 10 ноября 1954 г., демобилизовался – 27 ноября 1957 г., первый сын родился 5 ноября 1958 г, второй сын – 15 ноября 1963 г (в один день со мной!) Как это вот так получилось – не знаю. Остается только видимо уповать на долю свою, что выпала мне. Ни о чем практически не жалею в жизни, благодарен своей судьбе, что она дала мне столько времени находиться рядом с теми, кого я помню до сих пор, и особенно период службы армейской на моей «Двадцать четвертой». Она всегда остается со мной.

Очень жаль, конечно, что уже, видимо, не придется побывать в этих краях, а так бы хотелось... Там уже наверное и людей-то нет из моих знакомых, но которых я до сих пор помню…

Запомнился, конечно, же и день дембеля из Городка. Утром рано 27 ноября 1957 г. нас пятерых оставшихся и последних из первой волны призывников, опять же на Студебеккере отвезли аж на станцию Антипиху(это за Читой), и там уже готовился эшелон, причем из пассажирских зеленых вагонов, а не из пульманов, да и локомотив-то был – уже тепловоз, и ехали-то мы до самого Новокузнецка чуть больше 4 суток…

Очень бы хотелось узнать, что там сейчас происходит на базе – кто и что за преемники и как с кем-нибудь из них связаться. Что за воинская часть, кто командир?

Ну, и последнее. Сам я родом из Новокузнецка(это юг Кузбасса), но первые свои 25 лет прожил в горняцком поселке Темир-Тау(попросту – Темир). После демобилизации в конце ноября 1957 г. приехал в свой Темир, работал на дробильно-обогатительной фабрике, одновременно учился в ШРМ, окончил 8-9-10 классы за 2 года, женился (жена у меня, кстати, тоже из Городка-работала в финчасти военбазы и с которой вот уже 57 лет вместе), затем работал в аппаратах райкомов партии(Кузедеево, Ижморка, Яя). В 1965 г. был направлен на работу в органы милиции, в 1968 г. заочно окончил Юридический институт, в 1969 г. перевелся в Молдавию, прожили там 29 лет, вышел на пенсию по выслуге лет, затем работал на партийной и советской работе. Сейчас вот уже 16 лет живем на Украине. С женой родили и воспитали 2 сыновей, старший в Самаре, окончил Авиационный институт, работает (есть внучка), младший окончил ж.д. институт в Днепропетровске, работает (есть 2 внука). В общем, пока все нормально. Вот только здоровье уже не то, (но это уже, как говорят, другая история.)

Прошу прощения за сумбурность некую, как уж мог, так и изложил. Буду признателен, если кто-то дополнит мои воспоминания, кто-то отзовется о тех людях, которых я упомянул. Я понимаю, что народилось за это время уже совершенно другое и новое поколение, со своим видением и прошлого и настоящего, и все-таки хотелось бы послушать их. Ну и пожелать всем Лесногородцам всего доброго. Любите и не забывайте свою малую Родину, свой поселок – он того очень даже заслуживает. И главное – запоминайте все, особенно дела добрые, что вы совершили. Счастья всем!

Александр Шумихин – бывший солдат «Двадцать четверки»

Город Днепродзержинск,Украина

Ноябрь 2014 г.

Назад к списку